スピーカーのバイワイヤー接続はほぼ無意味

公開日:

:

最終更新日:2021/03/29

オーディオ

マルチウェイスピーカーの中にはバイワイヤー接続用の端子のついたものが結構あります。

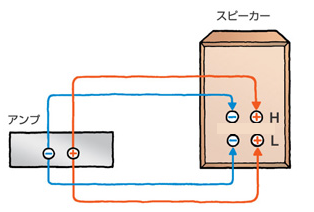

バイワイヤー接続(バイワイヤリング)とは高音用のユニットと低音用のユニットにそれぞれ別々にスピーカーケーブルをつなぐことで、たとえば下図のように結線することです。

2011年の「オーディオ・ベーシック」という雑誌の春号を読み返してみると、H という評論家が「スピーカーからの逆起電力を打ち消すにはバイワイヤー接続が有効」という記事を書いていました。

記事を読むと、この場合の逆起電力とは低音側のスピーカーに発生するもので、これがスピーカーキャビネット内の LCネットワークを通って高音側のスピーカーに混入することが問題だというのです。

電気回路がわかる理系の人間なら、バイワイヤー接続はシングルワイヤー接続と回路的に等価であることがわかりますから「コイツナニイッテンノ?」と思いますよね。

その評論家は「低音のスピーカーユニットの逆起電力が高音のユニットに入るが、バイワイヤー接続にすればその経路がスピーカーケーブル2本分長くなり、無視するほどに悪影響が弱まる」というのです。

しかし、2mのスピーカーケーブルのインピーダンスはスピーカーユニットの 1/100程度なので、往復で 2%程度インピーダンスを上昇させたくらいで逆起電力を無視できるほど小さくできるとは思えません。せいぜい 2%(+α)程度の減少ですよね。

ただし、バイワイヤー接続で音が変わらないとは言っておりません。

バイワイヤー接続で見かけのスピーカーインピーダンスが変わる(これも 1%程度ですが、ほかに接点抵抗や外来ノイズなどが関与してくる)ので、そのため音が変化する可能性はあるわけです(ユニット間の逆起電力の話は置いておいて)。

*

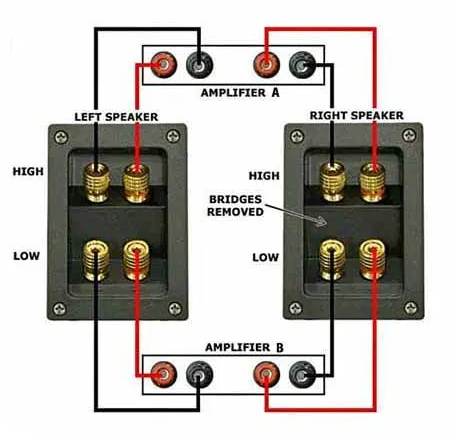

バイアンプ駆動(下図)にしてダンピングファクターの高いアンプで低音用のユニットを駆動してやると、そのアンプの入力側に現れる逆起電力の影響はほとんどなくなります。

- 逆起電力の影響を防ぐにはバイワイヤー接続はほぼ無意味

- 逆起電力の影響を防ぐにはバイアンプ接続が有効

ということです。

このような端子のついたスピーカーはせっかくバイアンプ駆動ができるのですから、バイワイヤー接続などでお茶を濁してないで堂々とバイアンプ駆動を楽しみましょう、というのが私の結論です。

高音用に艶の乗る真空管アンプ、低音用にダンピングファクターの大きな半導体アンプをあてがうのもいいかも。

一番大きな理由はアンプ別にそれぞれのスピーカーユニットの音量をいじれるので自分の好きな音調に変えられるため、はるかに好ましい結果が得られそうってことです。

###

関連記事

-

-

W4-2142 到着&装着

Tangband の10cm フルレンジ w4-2142 がやってきたので、口径 104mm

-

-

SANSUI AU-α607 MOS Premium 瀕死で A-N701 登板

* パイオニアのアンプ A-N701 が来たので聞き比べをしようと思ったら、メインのスピーカー

-

-

Pioneer DVDプレーヤー DV-2020

Pioneer DVDプレーヤー DV-2020 パイオニア 2011-05-

-

-

Pioneer DVDプレーヤー DV-220V

Pioneer DVDプレーヤー DV-220V パイオニア 2010-05-

-

-

古い AU-α607 MOS Premium リハビリ

壊れたと思った Sansui AU-α607 MOS Premium ですが、パワーアンプダ

-

-

KEF Cresta2 + 1ビットアンプ

「KEF Cresta2 ご到着」で書いた KEF Cresta2 ですが、おっとり上品で BG

-

-

雑誌「無線と実験」という沼

「無線と実験」という雑誌があります。 今年創刊98年の月刊誌ですが、今秋に 1200号が出

-

-

高槻遠隔画像診断センターの応接室

高槻遠隔画像診断センターの応接室の一角です。 ごちゃこちゃしていますが、DVDプレーヤー+

-

-

小型の秀作スピーカー S-N701

以前の記事「【ヤフオク】 アンプ A-N701 / スピーカー S-N701 」の続きです。