書物のデジタル化

*

私は読んだ本をデジタル化していますが、読んでいない本はしていません。

本は読むもの、知識を得るものです。

昔は百科事典(学研百科事典、某社のホーム百科事典)も全部通読していました。

*

本を読まずにデジタル化して、iPad に入れて必要なときだけそれを検索する人がいますが、そうすると本の内容は大部分が死蔵になってしまいます。

実にもったいないことです。

ここからは読影医としての読書の話になりますが・・・

読影医は OJT(on the job training)として、自分の経験した症例だけをマスターしていけばいいという意見の方もおられるかもしれませんが、読影のための知識の体系が身についていないと、個々の知識も自分の血肉になりません。

教科書を読んで体系を一度身にまとい、それに自分の経験した症例を付け加えていくのが王道です。

自分の経験した症例しか所見をつけられない人に限って、「私の経験では・・・」とかよく口にするのですが、読影医歴25年以上になる私から見ると「百年早い」と思います。私はおこがましくてそういう言い方はとてもできません。

*

大学院にいたころ、「これからはコンピュータで検索したらすべて出てくるようになるので、細かいことは覚えなくてよくなる」、と言っていた読影医もいましたが、たいていのことは知っておかないと、いちいち調べながらでは一日100件の所見はつけられませんね。せいぜい20件どまりでしょう。

一日100件(ふだんの 5倍ということです)所見をつけて、20年ほど読影したら、5×20で 「百年早い」 とは言われなくなります、たぶん。

###

関連記事

-

-

「画像診断クラウド研究会 in OSAKA 2013」のご案内

* お知らせです。 2013年2月2日、「画像診断クラウド研究会 in Osaka 2013

-

-

PET/CT検査の保険適応について

平成22年4月より、PET/CT(ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影)の適用疾患が変

-

-

イーサイトに似たクラウド型遠隔画像診断システム

* 世の中、物わかりの悪い人や文句ばかり言っている人がいないと、改善されません。 世界は

-

-

読影レポートの重要性 / CT,MRI を有する単科のクリニックの場合(2)

前回の記事「読影レポートの重要性 / CT,MRI を有する単科のクリニックの場合」 の続きです

-

-

spared lesion は間違い

* 脂肪肝で、周囲より脂肪浸潤の少ない領域が見られることがあります。 血管支配によることが多

-

-

4列マルチスライスCTが安い!

未確認情報ですが、風の噂でどこかの病院が 4列マルチスライスCTを 1600万円

-

-

視床は基底核ではありません

諸説あれど、一般的には・・・ 狭義の大脳基底核=被殻、尾状核、淡蒼球 広義の大脳基底核=

-

-

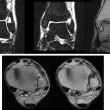

関節のMRIは GE(FE)が基本

最近のMRIで関節(膝・肘・肩・股・手・足)の撮像のとき、やたらめったら 脂肪抑制T2WI FSE

-

-

獣医師のための遠隔画像診断

今日のオンラインニュースを見ていたら、獣医のための遠隔画像診断プロバイダがすでにあるようですね。